Le lezioni di Gianfranco Manfredi

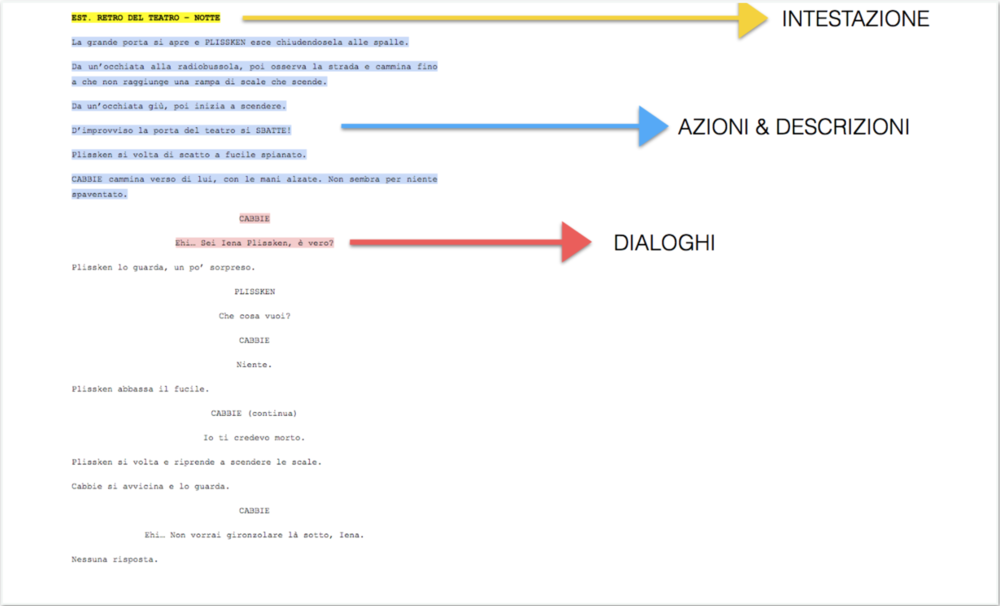

RISVEGLI è la nuova lezione di Gianfranco Manfredi. Riprende così il Corso con lezioni approfondite sulla sceneggiatura. Un corso di sceneggiatura che si propone di affrontare alcune questioni specifiche poco sottolineate dei manuali di sceneggiatura. Le sue lezioni non sono però un manuale di quelli tradizionali: il suo scopo non è quello di bypassare la difficoltà e l’impegno indispensabili se si vuole imparare a raccontare per immagini, ma all’opposto è quello di mettere in piena luce i problemi che si incontrano e le possibili soluzioni, anche grazie a lezioni puramente teoriche, vedi il ciclo di lezioni sui generi cinematografici, che possono a prima vista sembrare astratte, ma che aiutano molto nella pratica dello scrivere, comunque assai più dell’imparare a impaginare in modo corretto e adeguato ai tempi. (qui l'elenco delle sue lezioni)

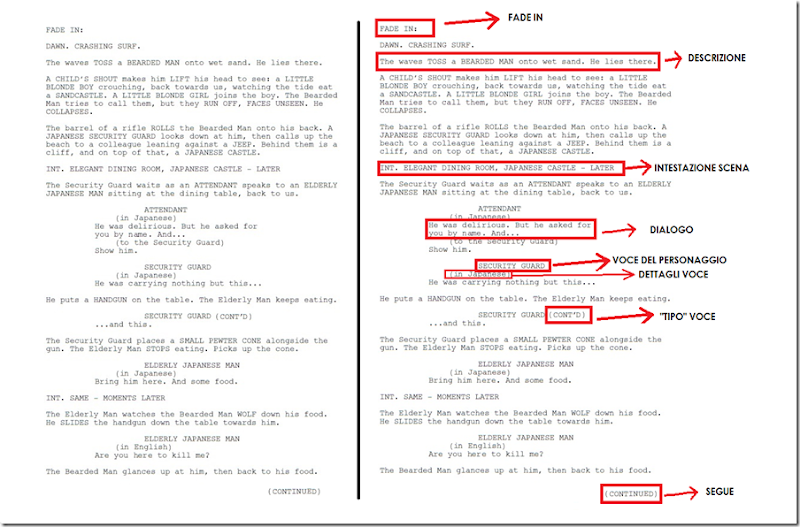

Spiega Gianfranco Manfredi: Un corso di sceneggiatura, utilizzabile gratuitamente, che si propone di affrontare alcune questioni specifiche poco sottolineate dei manuali di sceneggiatura. Non aspettatevi però un manuale di quelli tradizionali che iniziano insegnandovi come si scrivono un soggetto, una sinossi, un trattamento, e quale forma debba avere la sceneggiatura, in modo che il vostro progetto possa presentarsi sotto una corretta veste professionale. Queste indicazioni potete già trovarle su qualsiasi manuale per screenwriters disponibile in libreria. In questo corso si farà il cammino contrario, partendo cioè dalle vere basi , che risiedono del lavoro drammaturgico. Senza una buona preparazione drammaturgica, non si perviene ad alcun risultato decente, anche se la forma finale del vostro script si presenta come professionale. I consueti corsi di sceneggiatura partono dalla forma della sceneggiatura come se fosse la prima cosa da imparare. Io ho completamente capovolto l’ordine consueto partendo dal cosa e dal come si sceneggia e arrivando soltanto alla fine alla forma dello scritto. La manualistica può fare molti danni. Se si parte da un modello standard di elaborato, in modo da poterlo presentare professionalmente (all’apparenza) , e poi lo si riempie di contenuti sbagliati, non si impara a sceneggiare.

Questo non è un corso del tipo: Cuoco in 4 ore.

Il suo scopo non è quello di bypassare la difficoltà e l’impegno indispensabili se si vuole imparare a raccontare per immagini, ma all’opposto è quello di mettere in piena luce i problemi che si incontrano e le possibili soluzioni, anche grazie a lezioni puramente teoriche (mi riferisco al ciclo di lezioni sui generi cinematografici) che possono a prima vista sembrare astratte, ma che aiutano molto nella pratica dello scrivere, comunque assai più dell’imparare a impaginare in modo corretto e adeguato ai tempi. Il punto di partenza vi apparirà insolito, in quanto tratterò di come si presentano i personaggi e in particolare il protagonista del vostro racconto per lo schermo. Gli aspiranti sceneggiatori di solito muovono dalla convinzione che per scrivere una buona sceneggiatura si debba partire da un’idea, sviluppata in un plot efficace, cioè da una buona storia. Questa convinzione è in parte legittima, ma può oscurare un altro e fondamentale aspetto. Non esiste storia senza personaggi. Certo possono esistere storie avvincenti indipendentemente dai personaggi che le vivono, ma è ingannevole pensare che si possa prescindere dalla creazione di personaggi in qualche misura autonomi dalla storia che rappresentano e che vivono. Una storia senza personaggi forti o con personaggi puramente funzionali allo sviluppo della storia, rischia di risultare una storia senz’anima, meccanica, tutta governata dall’alto e secondo schemi prefissati.

Una storia è sempre storia di qualcuno

Il primo lavoro che dovrebbe essere fatto da uno sceneggiatore, di teatro, di cinema, di fumetti, ma anche da un romanziere, è quello della costruzione del personaggio protagonista e degli altri personaggi. Cominceremo dunque da qui. Ma accingendomi ad illustrare alcune tecniche di presentazione di un personaggio-protagonista, sulla base di esempi tratti dal cinema che è lo specifico indirizzo di queste lezioni, trovo anche indispensabile premettere che impadronirsi delle tecniche, non vuol dire affatto imparare un infallibile codice che ci permetterebbe di controllare la risposta e le reazioni del pubblico e di conseguenza di assicurare “successo” all’opera cui lavorate. Questa impostazione dirigista, frutto di un’errata sindrome del controllo, snatura ogni apprendimento tecnico. Nessuna tecnica può essere sostituita alla creatività, nessuna tecnica può venire scambiata per una sorta di Razionalità Superiore che produce effetti sicuri e misurabili. Nessuna tecnica è inoltre definitiva e compiuta, cresce e matura nel concreto dell’esperienza, comporta molti errori di passaggio, e un’attitudine costante alla sperimentazione. Non si impara all’inizio per poi sfruttare quanto si è appreso, si continua a imparare mentre si lavora, e per certi versi si può dire che non si finisce mai di imparare, se non altro perché il cinema non è dato una volta per tutte, è costantemente in divenire, a partire dal suo aspetto tecnologico. D’altro canto, questo corso non convenzionale si presta ad essere letto anche per puro interesse culturale e di approfondimento. Si può anche non voler fare lo sceneggiatore, ma essere curiosi di saperne di più sul lavoro di scrittura (invisibile al pubblico) che sta dietro e a fondamento di un film. Apprendere alcune tecniche di scrittura drammaturgica e di narrazione per immagini è utile anche per altre forme di scrittura creativa, pur se non trasferibile meccanicamente.

RISVEGLI

Abbiamo visto nelle prime lezioni che il primo problema che si incontra cominciando una sceneggiatura, è presentare il protagonista. Molti scelgono la soluzione più ovvia e apparentemente più semplice: mostrare una sua giornata tipo, fin dal risveglio.

L’ora in cui il protagonista si alza, già ci rivela le sue abitudini, la sua casa, il suo modo di lavarsi e di vestirsi, la fretta o la calma con cui fa colazione, ci rivelano altre cose di lui. Quando raggiunge il posto di lavoro conosciamo anche la sua

occupazione. Questo semplice inizio, adottato in moltissimi film, in realtà non è affatto semplice e spesso neppure consigliabile. Consideriamo anzitutto le controindicazioni:

1. Un attore, e soprattutto un’attrice, non gradisce molto di essere presentato al risveglio. Non abbiamo una bella faccia, appena svegli, e non figuriamo certo al meglio.

2. Le procedure rituali rischiano sempre di rallentare la scena, indugiando in dettagli in realtà ben poco significativi, soprattutto se abituali e consueti.

3. Questo genere di situazione d’apertura è stata usata tante di quelle volte, da essere diventata uno stereotipo e questo non facilita certo chi, fin dal principio, vuole esprimere un proprio stile originale.

Vediamo come sono stati risolti questi problemi nel film di Oliver Stone World Trade Centre (2006). La scena d’apertura è questa: all’alba, come ogni mattino, John McLoughlin (Nicolas Cage), sergente del Dipartimento di Polizia Portuale della città, lascia la propria casa per andare al lavoro. Vediamo il suo risveglio. Non sappiamo ancora nulla del personaggio. L’ora è insolitamente mattutina (non è nemmeno l’alba) dunque (prima informazione) il protagonista fa un lavoro particolare che lo costringe ad un’alzataccia. Una donna giace accanto a lui nel letto matrimoniale, dunque (seconda informazione), non è un single. Non lo vediamo in volto, ma in penombra (l’attore non potrà certo lamentarsi di non apparire al meglio). Rapido stacco. Lo vediamo in trasparenza dietro il vetro della doccia. Quando se ne va, notiamo che sua moglie è sveglia, ma non lo saluta, anzi finge di dormire, e non ha certo un’espressione serena (terza informazione: difficoltà di coppia). Nuovo stacco e vediamo Nicholas Cage in macchina che sta andando al lavoro. Quando ci arriva scopriamo (ultima informazione) che è un poliziotto.

Dal punto di vista narrativo, la scelta di Oliver Stone si motiva perché il film racconta la giornata dell’11 Settembre. Il pubblico sa già cosa sta per accadere. Il film inizia dalla quiete prima della tempesta. E’ una tranquilla e serena mattina di autunno. Nulla lascia presagire che…

Nel disegno del protagonista e nella sua presentazione graduale, si sottolinea che egli è un uomo comune, un lavoratore. In un film del genere, se lo avessimo presentato fin dal principio in divisa, ci sarebbe apparso come una sorta di eroe, ma non è questo che Stone vuole sottolineare: vuole invece farci capire che c’è una persona come noi, dentro quella divisa. Ecco perché la scena del risveglio è fondamentale (oltre che rapida e stilisticamente impeccabile).

Vediamo un altro esempio, tratto dal film Una vedova allegra, ma non troppo (Married to the Mob, 1988) di Jonathan Demme. E’ la scena del risveglio di Mike (un detective, interpretato da Matthew Modine). Dorme su un letto sospeso (come sul piano superiore di un letto a castello). Si sveglia, si siede e solleva le braccia.

Dall’alto discende una camicia già infilata nella giacca. Mike salta giù dentro un paio di pantaloni appesi a quattro mollette e in un istante si ritrova vestito di tutto punto.

Prima d’uscire, preme un bottone e da un’attrezzatura/dispenser artigianale sistemata lungo il battiscopa delle scale piovono croccantini nelle ciotole dei suoi gatti, disposte una per gradino.

Siamo evidentemente in pieno genere commedia. Il protagonista è presentato come un tipo originale, dotato di una certa ingegnosità. Non vuole perdere tempo, per poter godere di qualche minuto di sonno in più. Non può permettersi molti comfort, ma ha trovato il modo di rendersi più comodo il risveglio. Questo genere di scena è un lazzo codificato (una gag), che origina dal cinema comico muto. Si stacca dal flusso narrativo, è una scena quasi a se stante, uno sketch che nasce da una tradizione.

Nel cortometraggio Sunnyside (1919) Charlie Chaplin lavora in una fattoria dalle 4 del mattino fino a tarda notte. E’ il suo padrone a svegliarsi per primo (alle 3 e mezzo) al solo scopo di buttarlo giù dal letto. Diverse volte, con tutta una serie di piccoli stratagemmi, Chaplin simula di alzarsi e si rimette a dormire. Quando davvero non riesce più a sottrarsi all’insistenza del padrone, si toglie il camicione da notte e scopriamo che sotto è già vestito di tutto punto. Prepara la colazione in gran fretta, piazzando una gallina su una padella in modo che faccia l’uovo già dove deve essere fritto, munge latte di vacca direttamente nel caffé, eccetera. In altre comiche, i protagonisti architettano marchingegni che recapitano i vestiti, servono il caffè, fanno scomparire il letto. Sistemi rozzi, a base di cordicelle, contrappesi, carrucole. Più sono rudimentali, più fanno sorridere. Dal punto di vista della caratterizzazione del personaggio, lo definiscono come povero, ma ingegnoso, e ce lo rendono indubbiamente simpatico. Nel caso di un film dai risvolti comici, che il protagonista si presenti arruffato non è fastidioso, anzi ne aumenta la simpatia.

Il terzo esempio, lo ricaviamo dal film Vero come la finzione (Stranger than fiction, 2006) di Marc Forster con Will Farrell. (Il film va visto anche per l’interessante gioco su Tragedia e Commedia, con spiegazione dei relativi meccanismi narrativi). In

questo caso torniamo a uno dei temi trattati nella precedente lezione, quello delle situazioni tendenzialmente ripetitive. Qui vediamo appunto il risveglio abitudinario del protagonista (che come capiremo poi è un esattore delle tasse). Ma non vediamo solo il risveglio, ma l’intera sua giornata (risveglio/lavoro/nuovamente a letto) montata in un rapido clip. La chiusura è circolare. Si usa anche la voce off (di una narratrice) e delle sovrapposizioni grafiche (numeri e tabelle fiscali) che già ci dicono qualcosa del lavoro del personaggio e di una certa sua maniacalità ossessiva per i numeri. Inoltre le insolite inquadrature (come ad esempio un lavaggio dei denti visto dall’interno della bocca) rendono stilisticamente originale la clip eliminando il rischio di descrivere in modo ripetitivo (e noioso) una situazione di per sé ripetitiva. Dopo questa presentazione circolare, il nuovo risveglio presenta un’inattesa novità. Il protagonista comincia a sentire le voci, o più esattamente, la voce fuori campo che racconta i suoi gesti, prima ancora che lui li compia. L’inizio, dunque, è motivato dal fatto che noi raccontiamo l’abitudine e subito dopo la rottura dell’abitudine. Anche questo tipo di svolgimento ha dei precedenti che risalgono al cinema muto. Anche qui si tratta di un lazzo: il Crude Awakening, cioè il Duro Risveglio. Il protagonista apre gli occhi su una realtà cambiata e noi sorridiamo del suo sconcerto. Nel film Fatty & Mabel Adrift (1919) vediamo due freschi sposi che si sono stabiliti in una casa prefabbricata sul mare. Dei malandrini dissestano i sostegni della casa durante la notte e al risveglio i due sposi si ritrovano con la casa finita in acqua. Nel film Steamboat Bill Jr. (1920), Buster Keaton dorme mentre infuria un ciclone che gli porta via la casa, e si risveglia in pieno tornado. Nel Crude Awakening, lo scarto tra l’abitudine e il cambiamento è totale. E’ così netto e rimarcato da diventare surreale.

E’come se il protagonista si risvegliasse non nella realtà, ma in un incubo. Nel film Il Dormiglione (Sleeper, 1973) Woody Allen si risveglia duecento anni dopo. Ricoverato per un’ulcera, è stato ibernato a sua insaputa. Insomma, qui il tema è

Svegliarsi per trovare tutto cambiato. Il Risveglio è metafora dell’aprire gli occhi su un’altra realtà.

E veniamo così all’ultimo tema classico attinente al Risveglio, cioè il rapporto tra Sogno e Realtà. In questo caso il risveglio viene anticipato dal racconto di un sogno.

E’ un classico di Chaplin: nel sogno sono rappresentati i desideri, le piccole utopie del protagonista, nel risveglio la realtà, per nulla conforme al sogno. Vediamo sogni di questo genere in The Kid(1921), The Gold Rush (1925) e nel già citato Sunnyside.

Particolare importante: l’ambiente del sogno non è un altrove immaginario, è lo stesso mondo del protagonista, ma abbellito come in una favola. In altre parole, in questa variante del Crude Awakening, il protagonista sogna la realtà trasformata, ma al risveglio la ritrova identica a prima e altrettanto affliggente. E’ la sconfitta quotidiana dell’Utopia. Il Risveglio come Fine dei Sogni. La sottolineatura di un elemento drammatico nel comico.

Nei film avventurosi, dove il protagonista è un eroe tutto d’un pezzo, è abbastanza raro che venga presentato al risveglio. Un uomo d’azione, questa è la regola prevalente, va mostrato da subito in azione. Ma ci sono casi in cui una scena di

risveglio può essere importante e collocare meglio il protagonista nel suo contesto ambientale, specie se questo contesto non è qualunque. Un esempio può essere la misera stanzetta modulare, cioè il loculo neo-giapponese micro-abitazione di Bruce Willis ne Il quinto elemento (1997) film di fantascienza di Luc Besson. Attenzione, però. Il protagonista qui al principio è un tassista dalla vita grigia, che solo in seguito si ritrova a dover salvare il mondo. Questo conferma che la scena del risveglio si adatta particolarmente quando vogliamo ritrarre degli individui comuni, con i quali il pubblico può facilmente identificarsi.

Questi esempi possono farvi capire come una scena apparentemente banale come il Risveglio abbia in realtà dei risvolti narrativi e simbolici che non si può fare a meno di considerare, da sceneggiatori, se non si vuole che la scena resti puramente utilitaristica. Le scene puramente utilitaristiche in genere, in un film, sono in realtà inutili. O diventano espressive o è meglio eliminarle.

32° Lezione di Gianfranco Manfredi

I GENERI MODERNI (II)

IL CINEMA COMICO (Parte Prima)

SULLA DIFFERENZA TRA COMMEDIA E COMICO

Un errore molto comune (infatti si continua a farlo) è considerare il genere comico come un derivato della Commedia, o più esattamente come una commedia che fa più ridere , con una maggiore presenza di situazioni paradossali. Questo non è affatto vero.

Nella lezione dodici, parlando della Commedia, abbiamo rilevato tra l’altro che:

1. Il protagonista precede l’azione

2. L’azione consiste in una serie di situazioni che mettono a dura prova il protagonista e ci consentono di esaltarne le qualità e le risorse, anche insospettate

3. Le azioni e il racconto nel suo insieme sono finalizzati a uno scopo “morale” : mettere in risalto l’inconsistenza dei ruoli sociali “smascherandoli” e insieme consentire al protagonista dopo tante disavventure, di diventare e manifestarsi di fronte a tutti come “un uomo migliore” , mostrando con ciò che anche la società può migliorare

Nel genere comico questi punti sono tenuti ben fermi, quanto meno i primi due, tuttavia con una specificità che li rende profondamente diversi:

1. Il protagonista non è un attore che interpreta un ruolo, è il comico , che interpreta se stesso o più esattamente assorbe il ruolo nella propria figura. C’è perfetta coincidenza tra Attore e Maschera.

2. Le situazioni in una commedia sono spesso intricate e paradossali , in un film comico possono invece essere anche situazioni normalissime (la dettatura di una lettera, come in Totò ,Peppino e la Malafemmina; il mangiare un piatto di maccheroni ,come in Un Americano a Roma con Alberto Sordi). La situazione non è buffa di per sé, è il comico a renderla buffa.

3. Le vicende che il comico attraversa lo lasciano assolutamente inalterato : tale era all’inizio, quale resta alla fine. Certo mentre all’inizio può sembrarci un perdente predestinato, alla fine possiamo scoprirlo vincente. Ma questa fine e questo inizio non sono necessariamente l’inizio e la fine della storia, sono il più delle volte l’inizio e la fine delle singole azioni, dei singoli rammenti di racconto. Charlot è un vagabondo vincente, sempre, se non altro per il fatto che non soccombe mai e sempre si ripresenta immutato. Su di lui, tutto scorre. Sovverte le cose, ma in modo così unico, esemplare e non replicabile dagli altri, che questo sovvertimento non tocca in alcun modo la natura del mondo che lo circonda, un mondo in sostanza non riformabile. Se il Comico è un anarchico, è del tipo anarchico-individualista, non pretende di realizzare un’utopia, anzi i suoi sogni e le sue aspirazioni sono spesso modesti ( piccolo-borghesi, come è stato detto appunto per Charlot), in realtà il suo unico orizzonte è la sopravvivenza. Vince perché sopravvive nella sua unicità/diversità, che non è un dato di “cultura”, ma di “natura”, non è un fine da raggiungere, ma una condizione da mantenere e rimarcare in ogni singolo istante. Il comico vive in un eterno presente.

Abbiamo anche sottolineato come l’attore che interpreta un ruolo di Commedia debba necessariamente identificarsi con il personaggio, il quale vive molto seriamente le vicende in cui si ritrova coinvolto. Anche Syd Field rileva che gli attori ideali, perfetti per una commedia, sono Marcello Mastroianni (di cui cita l’interpretazione in Divorzio all’Italiana di Pietro Germi) e Cary Grant. Nella dodicesima lezione, ho anche citato il Dustin Hoffman di Tootsie. Si tratta insomma di autentici attori, in grado di interpretare con lo stesso rigore (e realismo) ruoli drammatici o ruoli brillanti. In entrambi i casi sanno aderire perfettamente alla vicenda, rendendo efficacemente la dinamica di “cambiamento” del proprio personaggio nel percorso dall’inizio alla fine della storia. Interpretano cioè una “biografia”, con un passato, un presente, un futuro.

Charlot, Laurel e Hardy, Harold Lloyd, Buster Keaton, Jerry Lewis, Totò, Benigni, sono attori di tutt’altra natura: al di là delle loro capacità nell’interpretare occasionalmente dei veri e propri ruoli, non sono affatto degli interpreti in senso proprio. Sono Maschere. Ciò che li definisce è il volto, il costume, il modo di muoversi, loro firme inconfondibili, che si replicano identiche in ogni film che interpretano. Qualunque situazione, anche la più banale (entrare o uscire da un’automobile) diventa per loro, al di là di qualsiasi esigenza narrativa, uno spunto per far ridere.

Se avete scritto una Commedia e chiamate un Comico ad interpretarla, sappiate che correte un grandissimo rischio: al Comico, per sua natura, non interessa nulla della storia, delle sue scansioni e del suo divenire, e nemmeno del cammino psicologico del personaggio, il Comico si preoccupa di far ridere nell’istante in cui appare, attraverso l’uso del proprio corpo, non attraverso l’uso del personaggio, né tanto meno aderendo con realismo alla situazione. Nella vostra Commedia, il Comico svilupperà inevitabilmente una tale serie di gag, da far smarrire qualsiasi senso e credibilità alla storia. D’altro canto, non è questo che il pubblico chiede a un Comico, ma semplicemente di farlo ridere con lo spettacolo di se stesso.

Come il cinema horror si fonda sull’emozione della paura, così quello comico si fonda sul riso. Far ridere è l’unico centro e fine del racconto, al di là e oltre ogni possibile contenuto morale.

Come il cinema horror vive di frammenti, così il cinema comico vive di sketch e di gag, cioè di una serie di mini-racconti incentrati su esibizioni, performance del protagonista, rispetto alle quali la storia vera e propria non è altro che un pretesto. L’origine del genere Comico è pre-narrativo, cioè precede il racconto strutturato. Si tratta, come per le attività circensi (non necessariamente clownesche) e come per il teatro di varietà , di Numeri. E il numero è un’entità astratta. Se lavoriamo con un comico, nell’espressione “una pera” , non deve interessarci la pera, ma “una”. Cioè la pura, astratta, unica qualità comica, non la concretezza del “ruolo/personaggio” nel contesto di una storia. E questo rende ovviamente molto difficile il lavoro di uno scrittore per un comico. Si possono certo escogitare delle battute, ma anche queste non risolvono il nocciolo del problema. Abbiamo già notato come il cinema sia racconto per immagini e dunque, in esso, la fisicità del comico sarà sempre prevalente rispetto alla parola. Il cinema comico per eccellenza nasce muto e resta muto. La stessa voce del Comico, attraverso l’uso dei toni, degli accenti o del dialetto , si esprime più attraverso il suono della parola ( cioè la sua fisicità) che attraverso il contenuto del discorso. Un Comico può far ridere pronunciando a modo suo una frase che di per sé non fa ridere (Nu vulevon savoir l’indiriss, come Totò chiede a un “ghisa” milanese, nel contenuto è solo una richiesta di informazioni, non è una battuta, non è un motto di spirito).

Una volta mi è capitato di leggere una pagina di sceneggiatura che era più o meno così:

STRADA DI ROMA – Esterno Notte

L’automobile di Antonio si blocca improvvisamente in mezzo alla strada. Lucia esce di fretta dalla macchina. Antonio smonta dal posto di guida, la insegue e la ferma.

ANTONIO

(a soggetto)

A soggetto? Restai allibito. La sceneggiatura era stata scritta da uno dei migliori e meglio retribuiti sceneggiatori su piazza. Com’era possibile che lui non si fosse scomodato neppure a scrivere la battuta di Antonio? Dato che era di fronte a me, glielo chiesi. Mi rispose: “ tanto anche se la scrivo, lui dice quello che gli pare.”

Già! Può essere molto frustrante per uno sceneggiatore scrivere per un comico. Uno sceneggiatore non può limitarsi a sfornare vaghissimi canovacci per improvvisazioni dell’ultimo istante. E dentro di sé, se ama il cinema, sente che rinunciare a raccontare una storia o il percorso di un personaggio, smarrire totalmente il senso della narrazione, è sbagliato perché il racconto cinematografico è certo per immagini, ma fondamentalmente resta e deve restare un racconto, con un inizio, uno sviluppo e una fine . Un film , qualsiasi film, non si regge senza drammaturgia . Del resto la storia del cinema comico stesso ci mostra come il semplice impianto a gag o a sketch non è sufficiente ad accontentare lo spettatore (per questo, basta la televisione) ed espone a un rischio terribile: se il comico di turno non è in forma e le sue performance risultano deboli, il film frana. Inoltre oggi, al contrario dell’epoca del muto, i comici “fisici” (che cioè fanno ridere con il proprio corpo) sono rarissimi, mentre i “battutari” da stand up televisivo si sprecano e spesso sono renitenti ad imparare battute scritte e schiavi di modi di esprimersi fatti solo di tormentoni, di frasette-slogan ripetitive, tanto facili da ricordare sul momento, quanto deperibili nel breve periodo.

Dunque ora che abbiamo stabilito alcune differenze fondamentali e un antagonismo di base tra Commedia e Comico, cercheremo di analizzare, attraverso alcuni esempi (che non pretendono certo di esaurire la grande molteplicità di soluzioni) quali soluzioni si siano escogitate, nella storia del cinema, per risolvere il problema. Le soluzioni che indagheremo in questa Prima Parte sono indirizzate a garantire una certa autosufficienza al Genere Comico, potremmo anche dire: di esprimere Comicità Pura.

1. La Parodia

Definizione di Parodia: “ Composizione che contraffà con intento comico o satirico un’opera conosciuta.”

Cioè: 1. Si usa come racconto un racconto già esistente;

2. Lo si distorce;

3. Perché l’operazione funzioni, il racconto originale dev’essere ben conosciuto.

La soluzione consiste dunque in questo: se il Comico stravolge l’abitudine, consideriamo allora come abitudine non la vita reale nel suo più ordinario e banale svolgersi, ma una storia di fantasia che tutti già conoscono. Non dovremo raccontarla di nuovo, in quanto è già nota, dovremo invece alterarne profondamente il senso, capovolgendola (per esempio) da tragica a comica. Non avremo più così il problema di scrivere una storia che colleghi i diversi numeri del Comico, perché la storia c’è già, precede il suo trattamento comico. D’altro canto i numeri del Comico avranno un punto preciso di riferimento nelle azioni già rappresentate, non comicamente, in precedenza e così note da costituire un retaggio, un bagaglio culturale assestato, un racconto divenuto Luogo Comune, dunque Abitudine.

Cerchiamo ora di analizzare un modello classico di Parodia: Frankenstein Junior di Mel Brooks (1974). La sceneggiatura del film risponde perfettamente ai tre requisiti sopra elencati. Ci si basa su una storia talmente nota da essere risaputa, facendo dei suoi snodi narrativi, delle situazioni, dei personaggi, uno spunto per una serie di numeri comici a getto continuo. Non ci sono scene di connessione tra uno sketch e l’altro, si ride dal principio alla fine e i singoli frammenti ci appaiono sorprendentemente uniti in un unico racconto.

Il problema degli sceneggiatori di una Parodia è analogo a quello che incontrano gli sceneggiatori che si trovano a trasporre sullo schermo un racconto letterario. Bisogna trovare, nell’originale, sufficienti spunti per poter riempire due ore di film e spesso nell’originale non ce ne sono abbastanza, oppure sono poco adatti per l’effetto che si vuole ottenere: la risata. Dunque si tratta anzitutto di scegliere quali elementi usare e quali scartare.

Gli sceneggiatori Mel Brooks e Gene Wilder, non usano soltanto il film Frankenstein(1931), cioè l’originale di Whale, ma anche i due successivi della serie: Il Figlio di Frankenstein e La Moglie di Frankenstein. Cioè tre film per ricavarne uno. In questo modo si ritrovano a disposizione una vera miniera di spunti comici.

Questo è un esercizio che vi consiglio vivamente: guardate i tre film di Frankenstein sopraccitati e confrontateli alla loro parodia. Vedrete da soli, senza bisogno di troppe parole, e credo ne resterete stupiti, che nel film di Mel Brooks (così unico e originale nella storia del cinema comico) non c’è quasi nulla di veramente originale: persino i personaggi collaterali (come l’ufficiale borgomastro con il braccio di legno) esistevano già nei film della serie, con le gag già belle e pronte. Di più: se vedete i film originali dopo aver visto Frankenstein Junior, quei film, destinati a far paura, vi faranno ridere!

Mel Brooks e Gene Wilder inseriscono nel film anche situazioni che non ci sono nei film originali, e che sono parodie (più difficili da riconoscere) di altri film: per esempio la scena in cui il Mostro faticosamente si arrampica fino ai merli della torre e alla fine, distrutto dalla fatica, sembra non farcela più. Il dottor Frankenstein non lo aiuta affatto e impedisce anche agli altri di farlo: il Mostro deve dar prova di riuscirci da solo. Questa è un’esilarante parodia del finale di Fronte del Porto (1954) il drammatico film di Elia Kazan con Marlon Brando. Si ride lo stesso anche se non si riconosce la citazione beffarda, ma certo se quella situazione viene in mente si ride di più.

Ho citato quest’ultimo dettaglio per rimarcare quanto sia importante il punto 3: perché l’operazione funzioni , il racconto originale dev’essere ben conosciuto. Precisiamolo meglio: in una Parodia se una singola scena fa ridere, fa ridere anche se non ne riconosciamo l’origine. Né necessariamente tutte le scene devono essere parodistiche, possiamo anche inserire dei numeri comici originali. Però questo limite la Parodia se lo porta sempre dietro.

Pensate ai film della serie Scary Movie: è evidente che le scene fanno tanto più ridere, quanto più riconosciamo i film che vengono presi in giro. In uno degli ultimi film della serie, per esempio, il protagonista, che mette in parodia Tom Cruise , viene invitato ad un talk show televisivo e lo vediamo dare in escandescenze mostrando un entusiasmo del tutto sopra le righe. Questo è realmente accaduto (e proprio con Tom Cruise) ad un popolare talk show americano. Noi in Italia non lo abbiamo visto e dunque questa scena ci fa ridere meno di quanto abbia fatto ridere il pubblico americano.

Altri e analoghi limiti della Parodia possiamo vederli in un altro film di Mel Brooks: Alta Tensione (1977) nel quale vengono presi in giro i film di Alfred Hitchock. Qui Mel Brooks si vincola meno che nel caso di Frankenstein a una storia definita, scrive un racconto molto più frammentario e scomposto, puro pretesto per una scorribanda di citazioni parodistiche. In qualche punto, fa persino la parodia dello stile di ripresa di Hitchcok: c’è per esempio una scena in cui la macchina da presa si muove con un carrello ad avanzare dall’esterno verso l’interno di un ambiente (cioè un movimento da piano sequenza che possiamo ritrovare anche all’inizio di Psycho) ma trova sulla sua strada un vetro e lo infrange. Quando vidi questo film in sala, mi accorsi che a questa scena avevamo riso solo in tre. E’ molto difficile far ridere sul linguaggio stilistico, questo è un vezzo da appassionati di cinema . Il largo pubblico non coglie al volo questi aspetti e dunque non ride.

Vicina a Frankenstein Junior è la serie L’Aereo più pazzo del mondo. Lo spunto per la Parodia viene non da un singolo film, ma da una serie di film e telefilm sui disastri aerei e sulla traccia di questa parodia principale si inseriscono singoli sketch che mettono in satira altri film di generi disparati (per esempio La Febbre del Sabato Sera). Qui, in modo ancora più trasparente che nei film di Mel Brooks, si usa una struttura narrativa tutta composta di frammenti allineati, senza preoccupazioni eccessive di connessione. L’unità narrativa è garantita da un lato dal riferimento al film principale Airport (1970) e ai suoi sequel, dall’altro dal viaggio aereo stesso che ha un inizio (la presentazione dei vari personaggi e le fasi di imbarco), uno sviluppo (incidenti di volo) e una fine (l’atterraggio d’emergenza). In questo percorso ci può stare di tutto, anche dei flash back che ci portano fuori dalla situazione e consentono a loro volta di citare e parodiare altri film.

Una riflessione a margine

Avrete notato che abbiamo citato dei film che hanno scelto come oggetto di Parodia il cinema dell’orrore o il thriller o l’action-drama (il dramma d’azione). Non è un caso. Anzitutto i film originali sono per loro natura già ricchi di frammenti narrativi, cioè di scene a se stanti o che si ritagliano un’evidenza assoluta nel corpo della narrazione. In secondo luogo si tratta di film nei quali la risata non è affatto prevista: anzi, se avessero fatto ridere, non avrebbero funzionato. Cioè meno comica è la storia di riferimento, più sorprendente ed esilarante sarà l’esito della distorsione. In altre parole: tendenzialmente alla base della Parodia, c’è la Tragedia.

Molti grandi comici hanno sottolineato che un vero Comico non deve mai dimenticare la Tragedia, sia quella quotidiana vissuta dalla gente comune sulla propria pelle (la fame, la malattia, la guerra, la miseria), sia quella narrata. Mentre uno degli esiti della Tragedia, come abbiamo visto, è la catarsi (patire dolore per via mediata e senza subirne le conseguenze materiali), uno degli esiti possibili del lavoro del comico è il totale capovolgimento dell’esperienza, anche simulata, del dolore, in riso liberatorio. Benigni ha spesso rimarcato (anche con qualche eccesso di retorica “edificante”) come l’arte del Comico stia non nel negare la sofferenza, ma nel farne occasione di riscatto vitale. Non è questa la sede per approfondire interpretazioni filosoficamente più ricche e complesse. Basterà osservare che questo atteggiamento non va affatto confuso con il masochismo: il Comico sbatte contro una porta e la cosa ci fa ridere, ma questo non significa affatto che il Comico cerchi apposta di andare a sbattere contro la porta ,tanto meno allo scopo di provare godimento! Una gag che sembri troppo voluta, è una gag mal realizzata e mal riuscita: lo sbattere contro le porte è un dato di fatto, un evento esterno, non è una situazione cercata. E’ proprio una situazione Tragica, nel senso che viene subita, e deve apparirci assolutamente chiaro che il Personaggio l’ha subita senza volere. Nel momento in cui subisce gli eventi, il Personaggio/Comico è assolutamente Passivo, esattamente come quello della Tragedia. Nel caso della Commedia, l’evento viene visto come una prova , un ostacolo attraverso il superamento del quale il Protagonista ci mostra le sue capacità, e il suo saper essere Attivo e risolutivo. Nel caso del Comico, l’ostacolo non viene necessariamente superato, anzi spesso non viene superato affatto: nelle comiche di Stanlio e Ollio ogni ostacolo ne produce un altro, in un accumulo al di là di ogni realismo. Il tentativo stesso di superamento dell’ostacolo viene irriso: qualsiasi gesto venga fatto per rimediare a un danno, produce una reazione a catena di danni sempre più devastanti. Il punto è che il Comico ne esce sempre miracolosamente indenne. Il Comico, ripeto, incarna l’arte di sopravvivere, non quella di prevalere.

Come si lavora a una Parodia ?

Per scrivere una buona Parodia è evidente che bisogna avere una notevole cultura cinematografica. Come detto sopra, è bene non scegliere un unico film come riferimento, ma diversi film, partendo da un filone principale per poi aggregarvi riferimenti a film d’altro genere.

E’consigliabile lavorare in gruppo. In generale accade abbastanza di rado che uno sceneggiatore lavori da solo, ma in questo caso è anche più sconsigliabile. Per scrivere una parodia bisogna divertirsi . Può essere un esercizio utile riunirsi con un gruppo d’amici a vedere dei film di un certo filone (che so… tanto per fare un esempio recente, i film della serie Fast and Furious) e commentarli ad alta voce, cogliendo spunto da certe scene per escogitare delle distorsioni comiche.

E’qualcosa di simile a quello che avveniva frequentemente in una normale sala cinematografica (oggi avviene più raramente): c’era cioè sempre in sala qualche spiritoso che commentava ad alta voce le scene, facendo ridere tutti magari in un punto dove il film prevedeva tensione. Si allentava così la tensione e si parodiava il film in diretta. Scrivere una parodia è naturalmente più difficile: non si tratta di commentare una certa scena, ma di rifarla in modo che risulti ridicola. Spesso le scene originali, proprio per essere efficaci, si fermano a un pelo dal ridicolo: si tratta di spingerle oltre. In gruppo questo metodo di lavoro può somigliare a un gioco: la scelta delle scene, la discussione su come alterarle, il ricordo di scene simili di altri film e che possano venire allineate a quelle prescelte, insomma il discutere a ruota libera accumulando spunti è un’ottima base per cominciare.

Il meccanismo comico scatta dal fatto che si prendono in giro dei luoghi comuni, a partire dal carattere stesso dei personaggi che in un film “serio” tendono tutti ad essere fin troppo seri, e nella sua parodia invece risultano in genere dei totali idioti.

Il tipo di comicità è insomma affine a quella dei “Contrari”, i clown delle tribù indiane che facevano ridere reinterpretando a modo loro (farsesco e persino scandaloso) cose serissime, come ad esempio i rituali religiosi. I film horror, d’azione o drammatici devono assolutamente rendere credibili personaggi e situazioni. Più i personaggi e le situazioni sono improbabili, ai confini della realtà, più gli sceneggiatori devono sforzarsi di renderli verosimili. Uno scrittore di parodie deve fare esattamente il contrario: mostrare l’assurdità del carattere o del comportamento dei personaggi e l’improbabilità assoluta delle loro azioni, persino di fronte a situazioni normali. Questa è la regola fondamentale del gioco.

Ma siccome in una Parodia il divertimento dev’essere a getto continuo, bisogna fare riferimento a quanti più spunti possibili. Una testa sola non basta: se si lavora in gruppo, ci si sollecita a vicenda e si può anche verificare dalle reazioni degli altri se la nostra personale reinterpretazione di una certa scena fa davvero ridere oppure no.

2. La Slapstick Comedy

La parola “Slapstick” significa Schiaffi e Bastonate. La Slapstick Comedy è una forma di racconto comico che esaspera ed esagera la violenza fisica, senza che questa produca danni definitivi e letali. Cioè è un racconto per iperbole destinato a suscitare risate non crudeli, proprio in quanto talmente esagerato da non essere realistico, e da risultare negli effetti, altrettanto esageratamente innocuo: i protagonisti/vittime di tali incidenti si rialzano come se fossero di gomma, pronti a subirne altri. In questo caso il cinema comico usa lo stesso modulo espressivo dei cartoni animati.

La parola “Slapstick” significa Schiaffi e Bastonate. La Slapstick Comedy è una forma di racconto comico che esaspera ed esagera la violenza fisica, senza che questa produca danni definitivi e letali. Cioè è un racconto per iperbole destinato a suscitare risate non crudeli, proprio in quanto talmente esagerato da non essere realistico, e da risultare negli effetti, altrettanto esageratamente innocuo: i protagonisti/vittime di tali incidenti si rialzano come se fossero di gomma, pronti a subirne altri. In questo caso il cinema comico usa lo stesso modulo espressivo dei cartoni animati.

Esaminiamo questo tipo di cinema comico attraverso due esempi: la serie Scuola di Polizia e la serie Fantozzi. Già il fatto che si tratti di film in serie è indicativo: le storie , in questi film, non hanno fine, sono una pura successione di eventi che potrebbero durare all’infinito. Quello che li tiene insieme è la cornice di luogo (la Scuola di Polizia, l’ambiente di lavoro e di vita di Fantozzi) e la narrazione viene scandita sulla base di un ordine di tipo cronologico. Nel caso di Scuola di Polizia: l’arruolamento, l’inizio del corso, un’emergenza e l’intervento/risoluzione dell’emergenza che coincide con la fine del corso. Nel caso di Fantozzi, un anno tipo nella vita dell’impiegato d’azienda. L’andamento frammentario ed episodico è giustificato (in Scuola di Polizia) dalla coralità, cioè dal fatto che non raccontiamo un unico protagonista, ma diversi personaggi e possiamo passare dall’uno all’altro con stacchi frequenti. In Fantozzi la frammentarietà è addirittura fondante: si tratta di una sorta di Diario (recitato dalla voce fuori campo dell’autore). I film di Fantozzi, almeno i primi, derivavano da una serie di brevi racconti comici pubblicati su una rivista, poi raccolti in volume. Nei film però c’è qualcosa di più: Paolo Villaggio usa una struttura narrativa fissa nella quale i singoli episodi si inseriscono come tappe. Questa struttura è geniale e molto italiana: si tratta infatti di una vera e propria Via Crucis, di cui ogni singolo episodio narrato rappresenta una stazione. Il finale, fateci caso, è fisso ed è sempre rappresentato da una sorta di coronamento mistico della tragica esperienza di Fantozzi: l’incontro con il Megadirigente, Suprema incarnazione del Potere (e più in generale di tutto ciò che Fantozzi non ha e non è) e che di film in film si colora sempre più di simbolismo religioso, in una sorta di parodia del Paradiso (che per Fantozzi è solo la soglia di una nuova umiliazione e ricaduta nell’Inferno da cui mai si risolleverà).

Gli slapstick comportano dal punto di vista della sceneggiatura un lavoro più complesso e preciso di quanto non si pensi. Non si possono girare film di questo genere sulla base di un mero canovaccio. Essendo ogni singola azione esagerata al limite del cartone animato, essa deve venire studiata e preparata nei dettagli . Non è consentita approssimazione nella sceneggiatura. Si tratta di film molto costosi e più un film è costoso e più la sceneggiatura rappresenta non solo una narrazione, ma un vero e proprio programma di lavorazione, per tutti i reparti della troupe.

Dal punto di vista della storia, non ci si appoggia affatto sulla Parodia. Scuola di Polizia non fa la parodia dei telefilm polizieschi o dei film polizieschi. Le singole situazioni del film non fanno ridere perché riferite ad altri film, ma perché sono originali. Le diverse situazioni comiche sono vissute da personaggi che non sono caricature di altri personaggi, ma caratteri originali. Lo stesso si può dire per Fantozzi e i personaggi fissi o ricorrenti che lo circondano (la moglie, la figlia-scimmia, i colleghi eccetera). Ciascuno di loro è stato ideato e sviluppato nel suo rapporto con gli altri.

Il lavoro di sceneggiatura dunque non consiste soltanto nell’ideare una serie di scenette, di frammenti narrativi dotati di una qualche autonomia rispetto all’insieme, ma anche nell’ideazione dei personaggi, senza i quali le singole scene non avrebbero senso, nel mostrare i rapporti tra questi personaggi e anche un’evoluzione di questi rapporti. Da questo punto di vista la commistione con la Commedia è evidente. Si parte dai singoli frammenti, ma questi frammenti originano dai personaggi, che vanno a loro volta inter-relati e disposti lungo un percorso. Anche se si parte dai frammenti dunque, si deve pervenire a una storia .

In Scuola di Polizia gli episodi che si susseguono mirano a un finale positivo: gli smacchi dovuti all’imperizia dei protagonisti alla fine vengono superati. Quegli imbranati, attraverso un addestramento strampalato, ma soprattutto attraverso la solidarietà tra loro, riescono alla fine a trionfare. C’è a suo modo un insegnamento morale: bisogna dare spazio ai “diversi” perché hanno una maggiore motivazione dei “normali”, i diversi cercano un riscatto sociale. Si potrebbe dunque dire che il Comico ha prodotto dal suo seno una perfetta Commedia.

Il riferimento alla Tragedia è invece estremamente rimarcato in Fantozzi. Il racconto è addirittura di film in film diventato “storico”. Questo alla lunga si è rivelato un grave errore. I personaggi non comparivano sempre identici a se stessi, come in un cartoon, ma invecchiavano, cioè sviluppavano una loro biografia. Contemporaneamente i Numeri diventavano sempre più ripetitivi e tristi, gli autori parevano preoccupati solo di incrudelire sul povero protagonista e sui comprimari, ed emergeva un fondo di desolante cinismo, una disinvolta allegria nell’infierire, che non faceva e non poteva far ridere (al di là di qualche singolo frammento).

E’ ovvio che la Slapstick Comedy, facendo della Violenza Estrema un’occasione di spasso, ha una radice per nulla confortante, ma è Comica proprio perché sa renderla innocua, sublimandola nel puro gioco infantile del “fingere” lo scontro e la morte. L’uso dell’iperbole consiste appunto in questo. Willy il Coyote resta vittima delle sue stesse mirabolanti trappole infernali, viene schiacciato come una pizza, triturato, bruciato, gliene succedono di tutti i colori, e si ripresenta sempre, miracolosamente indenne e testardo. Ma è un personaggio che non ha storia, non ha biografia. Se invece ci mettessimo in testa di scrivere la storia della vita di Willy Coyote e lo rappresentassimo nel corso del tempo sempre più spelacchiato, debole, patetico, frustrato, e sempre più intento a farsi del male, beh allora racconteremmo proprio un’altra storia, che Comica non è.

Non c’è neanche bisogno di vedere il film, basta il titolo Fantozzi va in pensione, per capire che non c’è niente da ridere. L’idea stessa che ci si possa divertire nel vedere un anziano pensionato scippato fuori dall’Ufficio Postale, è inquietante.

Si vuole rimarcare a tutti i costi il lato tragico? Non si può farlo così. In questo caso, infatti non si dà vera catarsi: nella catarsi si partecipa al patimento altrui, ma qui si pretende di far ridere di fronte alle disgrazie che colgono un altro, talmente indifeso e spogliato di ogni dignità, da rendere molto difficile se non impossibile identificarsi in lui: ci suscita infatti un profondo disagio l’idea che un giorno potremmo essere simili a lui. E non ci consola neppure pensare: tanto quello è Fantozzi… io mica sono così sfigato. Se ci consoliamo così, e ridiamo dell’inferiorità di Fantozzi, siamo dei veri pezzi di merda. La direzione presa, insomma, sembra quella del grottesco con un fondo horror neppure troppo mascherato. Ma uno spettatore moderno può ancora ridere a un Freak Show? Ne dubito. E lo dimostra il semplice fatto che un personaggio popolarissimo come Fantozzi ha visto nel tempo naufragare il proprio successo di pubblico.

Ciascuno la pensi come vuole, questo corso non presume di preparare dei critici cinematografici, né tanto meno di dare giudizi morali sulle scelte di racconto indicando come unico orizzonte possibile il politically correct (questo sarebbe del tutto assurdo nel caso della Slapstick Comedy che anzi non deve mai temere di usare spesso e volentieri il politicamente scorretto, la maleducazione e anche la volgarità), però resta indispensabile fornire qualche occasione di riflessione in merito ai limiti dei modelli narrativi proposti. Ora, nel caso della serie Fantozzi, e mi riferisco in particolare agli ultimi episodi della serie, l’errore (riassumo) sta in questo: storicizzandosi, raccontando l’invecchiamento dei suoi personaggi che replicano gli stessi e sempre più stanchi gesti, infierendo nel ridicolizzare la vittima, la serie diventa troppo crudele per far ridere.

C’è un limite che una Slapstick Comedy non può superare: non deve mai suscitare risate crudeli.

Spesso è arduo anche per dei professionisti navigati individuare il limite che separa la cattiveria innocua dalla crudeltà che può ferire sul serio. Tenete ben presente il caso Fantozzi e (confrontando i primi film agli ultimi) studiatelo bene: è un esempio perfetto, sia dei risultati notevolissimi che si possono ottenere, sia dei rischi fatali che si possono correre.

Come si lavora a una slapstick comedy?

Per la slapstick, come per la parodia, si tratta di elaborare una serie di numeri comici. Il cinema comico si struttura a partire dai Numeri, non dalla storia, come abbiamo rilevato. Ma la Slapstick Comedy mette capo a una Commedia e la Commedia origina dai personaggi e i personaggi hanno una storia (con un inizio e una fine). Nella Slapstick Comedy corale, gli stessi Numeri sono Numeri dei Personaggi e spesso il Protagonista che conduce la vicenda, non è affatto un comico, ma un tipico attore da commedia. (In Scuola di Polizia per il ruolo di protagonista al principio si era persino pensato a Bruce Willis , poi si è scelto Steve Guttenberg). Questi film seguono in parallelo le vicende di personaggi diversi, alternando scene nelle quali i personaggi compaiono da soli ad altre in cui compaiono insieme. Accade così anche nei film ad episodi intrecciati. I fratelli Vanzina hanno prodotto diversi film ad episodi intrecciati (ad esempio Via Montenapoleone ) e anche film definibili come Slapstick Comedy (come S.P.Q.R.nel quale compare un vero campione della Slapstick Comedy: Leslie Nielsen ). Lo stile di lavoro di Enrico Vanzina, che scrive la sceneggiatura di questi film, parte dalle storie dei singoli personaggi (o delle coppie di personaggi) scritte separatamente. La storia di questi personaggi viene divisa per frammenti successivi, ciascuno dei quali coincide con uno sketch. Solo in seguito queste storie separate vengono mescolate tra di loro in un ordine definito e con scene di connessione nelle quali i personaggi si incontrano. Questa tecnica consente anche di equilibrare i personaggi, in modo che ciascuno abbia il giusto rilievo nel film e che non se ne perda qualcuno per strada. Nella serie Scuola di Polizia i diversi personaggi comici hanno uno spazio “separato” per le loro gag e questi spazi in genere si equilibrano in modo che uno non schiacci eccessivamente l’altro. Il ruolo di connessione è assegnato all’agente Mahoney (Steve Guttenberg) un attore brillante (da Commedia) e dunque più adatto ad assumere su di sé il ruolo di collante narrativo. Anche altri personaggi (per esempio il nero Hightower) possono intervenire nel percorso della vicenda generale, non limitandosi cioè al semplice numero a se stante. Fateci caso: chi agisce da collante narrativo quasi mai è un Comico. Il Comico si esprime e si consuma nelle sue gag, non raccontando la storia. Tutto ciò richiede comunque sempre un grande equilibrio tra scene singole e insieme del film che racconta (nello stile Commedia) una vicenda unitaria. In questo genere di film il lavoro di sceneggiatura di gruppo è importante, ma qualcuno deve poi assumersi il ruolo di connettere i diversi numeri in una struttura narrativa coerente. Dividere il lavoro in fasi diverse è da questo punto di vista molto utile. Il soggetto può individuare una traccia del tutto generale di percorso. Poi la definizione dei singoli caratteri diventa fondamentale per elaborare le gag che a quei caratteri devono corrispondere. In questa fase i singoli caratteri possono venire esplorati singolarmente e le loro scene scritte isolatamente come scene a se stanti (anche se disposte in successione cioè lungo un percorso cronologico). Da ultimo si tratterà di unificare queste scene, cioè di elaborare l’insieme, come se ci si trovasse di fronte a un puzzle da comporre, con la differenza però (non da poco) che in un puzzle i singoli pezzi vengono ritagliati dall’insieme (che strutturalmente li precede) mentre qui l’insieme viene prodotto (non semplicemente riprodotto) dall’incastro dei singoli pezzi. Come in un lavoro di intarsio i singoli pezzi spesso dovranno venire modificati perché possano incastrarsi bene e dare luogo ad un insieme coerente. E’ importante notare come, rispetto a un film tradizionale, qui nel lavoro di sceneggiatura non si procede dall’inizio alla fine, ma per assemblaggio. Questo fa della Slapstick Comedy un mix tra Comico e Commedia tutt’altro che facile, al di là delle apparenze. Se il risultato finale è scorrevole vuol dire che si è lavorato bene, la fatica e la complessità del lavoro di incastro non devono apparire: al pubblico deve sembrare anzi il contrario e cioè che abbiate raccontato una storia dal principio alla fine e che nessun frammento, nella storia, sia lì, in quel preciso punto, per caso o per un accostamento pretestuoso e di comodo. Ma ciò che alla fine appare come “facile” e scorrevole non vuol dire affatto che sia stato facile da realizzare nel lavoro di sceneggiatura e che non abbia richiesto grande attenzione e sapiente equilibrio tra le parti e il tutto.

Nella seconda parte di questa lezione, affronteremo il tema della Contaminazione tra Comico e Commedia, esaminando alcune soluzioni eccellenti al problema principale che resta sempre lo stesso: come si possono, nel cinema comico, conciliare una storia d’insieme ben strutturata e i singoli Numeri.

16° Lezione di Gianfranco Manfredi by www.gianfrancomanfredi.com

A) L’EPICA COME CONTAMINAZIONE

Nelle tre precedenti lezioni, a proposito delle origini dei Generi, abbiamo visto che secondo Aristotele essi sono tre: la Commedia, la Tragedia e l’Epica. Quest’ultima è una contaminazione tra i primi due generi.

Per capire bene cosa si possa intendere per “contaminazione” , torniamo al cinema d’azione e consideriamo un tipo di film che non rientra nel modello James Bond , di cui si è trattato nella precedente lezione, e cioè il film di gangster.

Che si prenda a riferimento un film classico, già considerato nelle prime lezioni, come Pericolo Pubblico n.1 (White Heat , 1948) di Raoul Walsh con James Cagney, oppure Carlitos’ Way (1993) di Brian de Palma con Al Pacino, o il recente The Pusher (Layer Cake, 2005) di Matthew Vaughn con Daniel Craig, il discorso (dal punto di vista della struttura narrativa ) non cambia. Gli elementi fondamentali sono questi:

1. L’eroe è un criminale , dunque non incarna valori morali

2. Il linguaggio non è affatto elevato, ma “basso” e gergale

3. L’eroe , nella sua spavalderia o con la sua indubbia capacità a togliersi dai guai, può persino apparirci simpatico

4. Le sue convinzioni, in genere piuttosto ciniche, sovvertono e trasgrediscono i luoghi comuni circa i ruoli sociali

5. L’eroe è attivo, non subisce passivamente i fatti, anzi dà origine alle azioni e quando le conseguenze rischiano di travolgerlo, reagisce da vincente

Come si vede, fin qui siamo pienamente all’interno delle caratteristiche che Aristotele assegnava alla Commedia, ma andiamo avanti…

6. L’azione è protagonista assoluta, sono gli eventi che scandiscono la vicenda, sempre più

vorticosi e incalzanti

7. Per quanto si consideri (e si dimostri) padrone nel suo destino, l’eroe più sale i gradini della sua carriera, più si manifesta vincente, e più crea le condizioni della sua sconfitta finale

8. La sconfitta finale dell’eroe assume un rilievo simbolico: è la materializzazione del suo Fato

Queste altre sono caratteristiche tipicamente tragiche.

Riguardo in particolare all’ultimo punto: famosa la battuta con cui James Cagney, braccato dalla polizia, salito in cima a un enorme serbatoio di gas, prima della sua inevitabile fine, riassume insieme la situazione e il senso della sua vita: Made It, Ma! Top of the World! (Ce l’ho fatta, mamma! Sono in cima al mondo!).

Abbiamo così esemplificato come il racconto epico (d’azione) accolga e fonda in sé elementi diversi e opposti. La “contaminazione” tra stili e generi, non è affatto un modello estetico tipicamente moderno, è anzi all’origine del racconto stesso.

B) IL CINEMA E LO SVILUPPO DEI GENERI

Abbiamo già fatto notare come la Poetica di Aristotele sia un testo giuntoci incompiuto.

Non possiamo dunque dire con certezza se il filosofo greco si sia fermato all’individuazione/disamina di questi tre generi fondamentali, oppure (come è molto probabile da indicazioni sparse nel testo) si sia diffuso anche su altre strutture narrative (la poesia lirica, per esempio) e forme di rappresentazione (il balletto, le attività circensi, la mimica), non solo nelle loro origini, ma nel loro divenire dopo che i generi fondamentali si sono strutturati. Quel che è certo, è che la storia della letteratura, del teatro, dello spettacolo in genere e del cinema (nelle loro reciproche influenze) hanno nel tempo dato luogo a una serie infinita di variazioni e di sfumature, a tal punto che oggi si stenta a volte a riconoscere il Genere di appartenenza di un certo lavoro e che ne se sfornano in continuazione di nuovi, spesso etichette vacue e passeggere. Ciò non significa che le indicazioni “fondative” di Aristotele siano da considerare ormai irrilevanti, anzi prenderle come riferimento può aiutarci molto a non disperderci nella jungla dei generi e dei sotto-generi.

Per restare al cinema, alcuni generi, cosiddetti codificati, non lo sono affatto,anzi per certi versi non sono nemmeno da considerarsi generi veri e propri. Ad esempio il Western. E’ davvero un genere? Dal punto di vista narrativo e di struttura, no. Si sono fatti western di tutti i generi: musicali, sentimentali, storici, fantastici, ideologici, erotici, western-commedia, epici e tragici. Il “Genere Western” come tale non esiste, definisce solo uno scenario, non una struttura di racconto. (Per chi di voi conosce l’inglese e sia interessato a questo tema, consiglio il bel saggio di Scott Simmon , The invention of the Western Film, Cambridge University Press, 2003).

Altri generi hanno invece costituito nel tempo un unicum di tutto rilievo, apparentemente con caratteristiche tutte proprie.

E’ il caso del cinema Horror.

C) IL GENERE HORROR

Partiamo dall’attuale mainstream, cioè dal soggetto prevalente nella produzione corrente di cinema horror.

Un gruppo di persone (in genere giovani , con ragazze molto attraenti) riunite in un unico ambiente (una casa, un campeggio vacanze, una scuola, una piccola città, un’isola o una landa desolata) viene massacrato un poco alla volta (uno per uno) dai Mostri o dal Mostro di turno. Alla fine i sopravvissuti sono solo uno o due , ma il finale resta comunque aperto… uno dei sopravvissuti, marchiato dal trauma, potrà ripetere gli omicidi efferati diventando a sua volta Mostro, o il Mostro potrà risorgere in cerca di nuove vittime.

Non sarebbe neppure necessario citare dei film, la lista sarebbe lunghissima e ciascuno di voi può ricordarne senza sforzo almeno una dozzina. Si ritiene in genere che questo modello di racconto origini da alcune celebri serie anni 70/80, come Non aprite quella porta, Le colline hanno gli occhi, Venerdì 13, Nightmare, Halloween, Evil Dead eccetera. Però non è affatto così. Questo stesso soggetto era stato messo in scena nei film di Mario Bava e prima ancora nei B-Movies di registi come Gordon H. Lewis, ma non può dirsi tipicamente horror in quanto è stato usato ampiamente anche nel cinema di fantascienza, nel cinema catastrofico e persino nel giallo. Basti pensare a Dieci piccoli indiani di Agata Christie (1939) romanzo, poi lavoro teatrale e spunto di molte trasposizioni cinematografiche, fondato appunto sullo stesso meccanismo “ad eliminazione”. Lo stesso Maria Bava e dopo di lui Dario Argento hanno mescolato nei loro film queste due distinte ascendenze: il giallo e l’horror.

Non sarebbe neppure necessario citare dei film, la lista sarebbe lunghissima e ciascuno di voi può ricordarne senza sforzo almeno una dozzina. Si ritiene in genere che questo modello di racconto origini da alcune celebri serie anni 70/80, come Non aprite quella porta, Le colline hanno gli occhi, Venerdì 13, Nightmare, Halloween, Evil Dead eccetera. Però non è affatto così. Questo stesso soggetto era stato messo in scena nei film di Mario Bava e prima ancora nei B-Movies di registi come Gordon H. Lewis, ma non può dirsi tipicamente horror in quanto è stato usato ampiamente anche nel cinema di fantascienza, nel cinema catastrofico e persino nel giallo. Basti pensare a Dieci piccoli indiani di Agata Christie (1939) romanzo, poi lavoro teatrale e spunto di molte trasposizioni cinematografiche, fondato appunto sullo stesso meccanismo “ad eliminazione”. Lo stesso Maria Bava e dopo di lui Dario Argento hanno mescolato nei loro film queste due distinte ascendenze: il giallo e l’horror. Ma cosa comporta questo meccanismo dal punto di vista dei personaggi?

1. I personaggi vengono creati per essere eliminati , non sono che mere e stereotipate caratterizzazioni.

2. I personaggi sono tutti passivi, subiscono gli eventi e vanno incontro al loro inevitabile destino, che è poi un autentico martirio.

3. Il vero protagonista (cui viene dedicato tutto lo sforzo creativo) è il Mostro.

4. Il Mostro, che nessuno riesce mai ad eliminare definitivamente , simboleggia né più né meno che la Morte.

Se ne potrebbe dedurre che questo genere di racconto sia tipicamente, esasperatamente tragico. Eppure non è così in quanto nessuno tra i personaggi (a parte la Morte stessa) grandeggia, e il tono non è affatto elevato, ma al contrario esplora fino in fondo ogni bassezza umana e disumana. Tanto meno può definirsi Commedia, stante la passività dei personaggi, la quasi assoluta mancanza di “positività” , lo scarso approfondimento dei ruoli sociali e delle psicologie. E nemmeno, pur se predomina l’azione più forsennata, può venire definito Epico, in quanto nessun personaggio (a parte la Morte) assurge al ruolo di eroe e i singoli protagonisti non sono affatto tali, ma membri di un “coro” progressivamente falcidiato, funzionali solo al proprio (pre-scritto) fallimento: non hanno neppure il tempo per trarre un bilancio del loro Destino, la loro Fine è spesso e volentieri gratuita.

Se ne potrebbe dedurre che questo genere di racconto sia tipicamente, esasperatamente tragico. Eppure non è così in quanto nessuno tra i personaggi (a parte la Morte stessa) grandeggia, e il tono non è affatto elevato, ma al contrario esplora fino in fondo ogni bassezza umana e disumana. Tanto meno può definirsi Commedia, stante la passività dei personaggi, la quasi assoluta mancanza di “positività” , lo scarso approfondimento dei ruoli sociali e delle psicologie. E nemmeno, pur se predomina l’azione più forsennata, può venire definito Epico, in quanto nessun personaggio (a parte la Morte) assurge al ruolo di eroe e i singoli protagonisti non sono affatto tali, ma membri di un “coro” progressivamente falcidiato, funzionali solo al proprio (pre-scritto) fallimento: non hanno neppure il tempo per trarre un bilancio del loro Destino, la loro Fine è spesso e volentieri gratuita.Abbiamo già detto che questo tipo di soggetto non è necessariamente horror. Ma va anche aggiunto che ci sono una quantità di horror che non si fondano affatto su questo meccanismo. Anzi gli horror che hanno fatto la storia del cinema, che ne hanno cioè mutato gli indirizzi, dando il via a una serie di imitazioni a catena, hanno tutt’altra struttura, come i film di Roger Corman tratti da Poe, come Psycho, Rosemary’s Baby, L’Esorcista, Lo Squalo e se vogliamo anche il recente The Ring. Qui un chiaro protagonista c’è sempre, anche più di uno, e non coincide sempre ed inequivocabilmente con il Mostro. La narrazione è varia, mutevole, non ripetitiva, ricca di scansioni e ritmi diversi, e sovente al di fuori di uno stretto codice di genere.

Inoltre, non mancano certo i film narrativamente fondati su questo meccanismo,ma che lo hanno però modificato e alterato in profondità, soprattutto nel rilievo assegnato ai personaggi. Ad esempio Alien, nel quale non si può certo dire che il personaggio di Ripley sia una mera caratterizzazione.

Dunque: cosa definisce il genere Horror? Non il soggetto, non la struttura narrativa, non la gerarchia tra i personaggi , il loro maggiore o minore rilievo, ma la decisa selezione del punto di vista emotivo. E’ “cinema di paura”. Deve far paura. Si fonda cioè su un patto stabilito con il pubblico e che non può venire tradito pena il totale fallimento del lavoro. Insomma, l’horror, che la critica ufficiale troppo spesso tende a classificare come esteticamente scadente e degradato, si definisce invece in virtù di una specifica ricerca di stile. E’ lo stile che definisce l’horror, non il racconto, come bene ha mostrato Alfred Hitchock nei suoi film, coniugando tutte le sfumature del “brivido”: la Morte può far fremere e subito dopo suscitare un sorriso liberatorio (La congiura degli Innocenti) , può fare inorridire per crudezza realistica (Frenzy), può allucinare attraverso il delirio delle immagini (Psycho), o creare un senso di attonito e disarmato stupore come di fronte a un’inspiegabile apocalissi collettiva (Gli Uccelli).

In un film di paura, l’importante non è la storia, ma come la si racconta. La storia è giusta se fornisce occasioni per la paura. Ma è il modo in cui si raccontano le situazioni, non le situazioni stesse, che individua e precisa la sfumatura prescelta, su un arco emotivo che va dalla “semplice” suspense all’orrore (e dall’orrore al ripugnante). Queste sfumature sono il vero soggetto/oggetto della narrazione.

Abbiamo così qualcosa di apparentemente nuovo, rispetto alla codificazione classica. Non semplicemente gli eventi come protagonisti, ma una particolare emozione come vero centro narrativo, come focus.

Da questo punto di vista, l’Horror, come genere, ha la stessa natura del Comico, del Sentimentale, dell’Erotico/Porno: l’Horror deve fare paura, il Comico deve far ridere, il Sentimentale deve commuovere, l’Erotico e il Porno devono eccitare sessualmente. E’la storia, è il tipo di personaggio o di personaggi protagonisti a determinare il Genere? No, è l’emozione che vogliamo trasmettere e per farlo le scelte stilistiche devono essere estremamente consapevoli e sapersi anche continuamente aggiornare, in quanto ciò che fa paura oggi, domani (con la ripetizione e l’abitudine, con la mutata sensibilità del pubblico) non farà più paura. Questi generi estremi sono dunque condannati alla perpetua ricerca espressiva, che muove dalla conoscenza della tradizione precedente, ma che fondandosi sulla mutevolezza delle passioni e del sentire comune, deve costantemente rinnovarsi, se non vuole perdere sintonia con il pubblico.

Riprendendo Aristotele, questi generi sono da considerarsi precedenti al racconto strutturato: nascono intorno a un’emozione, si esprimono per frammenti, sono funzionali non ad un equilibrio interno, ma rispetto al rapporto con il pubblico che è lì, in quel momento dato.

E’ evidente che certe pulsioni “primitive” hanno nella storia dell’Umanità una permanenza che va al di là delle epoche e dei costumi e che si annidano profondamente nell’inconscio collettivo, dunque questi generi non sono necessariamente “datati”, ma è altrettanto indubbio che la forma espressiva è determinante nella loro efficacia. Il Fantasma dell’Opera di Rupert Julian con Lon Chaney è un grande film che può venire gustato ancor oggi, ma certo non può suscitare in sala la stessa paura che suscitò all’epoca della sua uscita. Analogamente, il cinema erotico dell’epoca del “si vede, non si vede” non può certo destare gli stessi turbamenti sul pubblico degli adolescenti di oggi.

Alcuni di questi film possono diventare dei Classici, ma l’Horror (e in generale il cinema dei generi sopra indicati) è un cinema per definizione Anti-Classico. Un’esperienza visiva già vissuta molte volte, non è necessariamente noiosa, anzi può confortare, risultare gradevole, persino desiderata e appagante, ma l’Horror non può permettersi di essere confortante, né gradevole, e per risultare appagante deve sconvolgere l’abitudine. L’emozione è tanto più forte, quanto più vicina al momento sorgivo, quando cioè si ha la sensazione di provarla/scoprirla per la prima volta in quel momento, quando ci colpisce perché inattesa e imprevista.

Insomma: i generi che Aristotele indicava come sorgivi ( precedenti alla narrazione strutturata) sono per loro natura destinati a ritrovare costantemente questa primitiva , originale purezza e forza sorgiva.

Non sono generi eminentemente “scritti”, o comunque non scritti in modo tradizionale, come appunto si scrive “una storia” , perché ciò che conta non è tanto il cosa si racconta, ma il come lo si racconta. A volte può trattarsi di semplici canovacci , a volte possiamo invece trovarci di fronte a una selva di indicazioni talmente minute da parere ossessive.

Infine, si tratta di cinema “fisico”. Il dialogo conta sempre molto poco. Conta quello che vediamo accadere. L’Horror (in questo è simile al porno) è rimasto ancora “cinema muto” (si sentono più urla e rumori che discorsi).

Sempre dal punto di vista della sceneggiatura, tenete conto del fatto che l’Horror ( per origine e per storia) è racconto per frammenti. In altre parole, sono le singole scene (per esempio il modo in cui avvengono le singole uccisioni) ad essere dominanti sulla storia, non viceversa. La storia va costruita a partire dalle scene, non le scene dalla storia.

La stessa cosa vale del resto per il cinema comico: si tratta di fornire al comico situazioni che siano fonte di risate, a prescindere dalla plausibilità del racconto, tanto anche il racconto più strutturato e plausibile, in mano a un comico, verrà sempre e comunque trasgredito da una recitazione sopra le righe o fuori da ogni registro di credibilità psicologica e di coerenza narrativa. I veri comici sono anarchici per natura, devastano ogni ordinata scorrevolezza del racconto. Come ha detto in un’intervista Vicenzo Cerami, lo sceneggiatore di Benigni, “ a Roberto bisogna dare dei binari.” Cioè il lavoro dello sceneggiatore, in casi del genere, è precisare una situazione definita, uno spunto, una cornice, nella quale il comico possa sprigionare tutta la sua carica espressiva. Senza questo “binario” spesso la comicità si perde in totale insensatezza, non trova né radicamento, né misura, né tempi. Ma un testo troppo definito nei dettagli e nei dialoghi, può invece imbrigliare l’espressività del comico, avvilirne le qualità “sorgive”. Approfondiremo questo tema nella prossima lezione, che verterà appunto sulla differenza tra commedia cinematografica e cinema comico.

Torniamo all’Horror: questi stessi binari, queste situazioni forti di riferimento, come sceneggiatori non dovrete pensarli per l’attore, ma per il regista. Il più delle volte sarà il regista stesso a dirvi: “vedo una scena così… e un’altra così” e starà a voi metterle per iscritto e poi escogitare delle scene di raccordo che possano giustificare o comunque unire quei frammenti in una narrazione d’insieme che si preoccupi di conservare una qualche logica. Ma ponetevi comunque il problema, d’intesa con il regista, di escogitare altre scene “forti” sulle quali scandire il racconto nel corpo di un tessuto narrativo unitario, altrimenti alla fine si avrà un film squilibrato, in continua alternanza tra scene clou e scene di puro raccordo, costrette ad equilibrismi narrativi pur di dare una qualche parvenza di coerenza all’insieme.

Se viceversa, magari trasponendo in film un racconto o un romanzo ben strutturato, avvertite che le situazioni sono troppo poche, dovrete aggiungerne altre, oppure concentravi su quelle poche, ma curandole al dettaglio, in modo che possano sprigionare la massima potenza espressiva.

Un esempio.

Nel romanzo Shining di Stephen King, le situazioni potenzialmente paurose sono troppe per un film di due ore e alcune di esse (per esempio i cespugli del giardino-labirinto scolpiti a forma di animali che si animano ) non sono cinematografabili a meno che non si voglia rischiare un tipo di grottesco che può facilmente sfociare nel ridicolo. Stanley Kubrick dunque, nel film tratto da Shining, decide di ridurre drasticamente le situazioni e di sottolineare quelle che a suo giudizio sono le più forti. Vediamo a confronto il romanzo e il film in una di queste scene clou.

Nel romanzo, quando la moglie dello scrittore ha la bruciante rivelazione che suo marito sta impazzendo, veniamo sorpresi (da lettori) con una pagina identica a quella che legge la moglie del protagonista, pagina nella quale viene ripetuta all’ossessione un’unica frase: Il mattino ha l’oro in bocca.

Nel film di Kubrick non è la pagina la protagonista, ma la moglie stessa: la macchina stringe sulla sua espressione, sui suoi occhi dilatati , sulla sua bocca che si apre senza riuscire a prendere fiato. Di nuovo: si racconta la stessa cosa, ma le risorse espressive (la pagina stampata e l’immagine cinematografica) sono diverse e richiedono scelte stilistiche diverse.

Inoltre, anche in questa scena, è il clima d’insieme a rendercela “paurosa”. E’ l’andamento complessivo della narrazione, ad esaltarne il pathos. Si deve arrivare in un certo modo alla scena, perché possa funzionare al massimo… questa scena non deve semplicemente venire incollata alle altre o infilata in una ripetitiva quanto prevedibile alternanza tra scene forti e scene di raccordo, necessita di una adeguata preparazione drammaturgica.

E infine: la frase di per sé non ha nulla di orrorifico, è un banalissimo proverbio. Il fatto che lo scrittore sia sbroccato e abbia ripetuto all’infinito una frase comune ridotta a non senso, potrebbe anche essere uno spunto comico, se raccontata in un altro contesto e in altra maniera. La scena è molto difficile per un film horror: non c’è sangue, non c’è violenza, è statica, non accade nulla. Dobbiamo avvalerci del movimento di macchina, dell’interpretazione dell’attrice, della scenografia (il piccolo tavolo da lavoro sperso nell’immensità di un salone), della musica (e/o del silenzio) per rendere questa scena potente.

In una sceneggiatura horror le indicazioni sui movimenti di macchina, sui rumori di fondo, sulle ombre e le luci degli ambienti, sui dettagli più minuti degli spostamenti degli attori e del loro crescendo espressivo sono, fin dai primordi del cinema, estremamente più numerose e precise di quelle di una sceneggiatura di altri generi cinematografici.

In conclusione: in un Horror lo stile è dominante. E questo incide, eccome, sul lavoro di sceneggiatura. Anche se non vi si chiede altro che scrivere una traccia, dovete imparare a “vedere” la scena che descrivete. Dovete concentrarvi sul focus emotivo, ciò che secondo voi può meglio innescare una reazione di paura. Più le vostre indicazioni di sceneggiatura sono sintetiche, più devono essere precise e forti. Deve risultare sempre estremamente chiaro come, secondo voi, quella certa situazione può “fare paura”. Il regista sarà sempre libero di realizzare la scena in altro modo, ma il vostro suggerimento deve essergli comunque di stimolo. Di fronte a una pagina di sceneggiatura che non fa paura, il più delle volte accade che il regista (o il produttore) la cestinino e basta, ritenendola semplicemente inutile.

ESERCIZI – Essendo questa una lezione puramente teorica, non ho esercizi particolari da consigliarvi. Tuttavia sarebbe utile se, prendendo uno dei film sopra indicati, quelli più semplici ( tipo uno qualsiasi tra quelli delle serie horror anni 70/80) vi dedicaste a smontarlo per studiare la disposizione delle scene: quanto spazio viene dedicato al prologo di presentazione dei personaggi, a che punto compare il mostro (o i mostri), quali e quante sono lo scene splatter, in cosa si differenziano tra loro per non apparire ripetitive (sono semplicemente differenti o in un crescendo di efferatezza?), come vengono raccordate tra loro e in particolare: c’è un tema generale o magari un mistero che fa da tirante e filo narrativo? Viene svelato man mano o soltanto alla fine?

Anche se questa struttura narrativa sarà ricavata a posteriori, potrà comunque fornivi una buona base di confronto per l’andamento da dare al vostro racconto.

Se invece state già scrivendo una sceneggiatura horror (qualcuno di voi nei mesi scorsi mi ha inviato degli incipit dopodiché non è riuscito più ad andare avanti) va benissimo che cerchiate di precisare i personaggi e l’ambiente, ma poi, invece di procedere in modo ordinato, con un soggetto vero e proprio, procedete per frammenti: ideate “scene di paura”, anche slegate le une dalle altre, ripensatele poi in sintonia con i vostri diversi personaggi, e solo dopo tutti questi appunti sparsi, affrontate il problema della storia da raccontare e dei ritmi e della progressione da dare agli eventi.

La Poetica di Aristotele, o meglio la parte che ci è pervenuta, tratta soprattutto della Tragedia. I riferimenti alla Commedia sono sparsi un po’ ovunque e quasi sempre contrapposti per struttura a quelli della Tragedia. Ma c’è un altro genere, per certi versi intermedio, e cioè L’Epopea, o il racconto Epico, che risulta piuttosto difficile da interpretare nel testo di Aristotele, tanto scarsi sono i passi che ne parlano. Dico genere intermedio perché lo stesso Aristotele lo definisce così. Per esempio in riferimento all’Odissea, scrive: “ Il diletto che questa forma di intreccio produce è estraneo alla Tragedia e proprio piuttosto della Commedia” . Secondo Aristotele questo “diletto” è frutto di un diverso atteggiamento, nei confronti del pubblico, degli autori di poemi epici rispetto a quelli di componimenti tragici. “I poeti seguono gli spettatori e compongono secondo i loro gusti”.

Ne nasce un racconto antitetico: i cattivi vanno incontro a un destino tragico, mentre i buoni trionfano. Dunque: “soluzioni sdoppiate.”

Ma noi possiamo dire anche (indipendentemente da Aristotele anche se certe sue allusioni portano in questa direzione) che persino l’eroe vive sdoppiato. Prendiamo Ulisse. Sappiamo che la sua principale qualità è l’astuzia. In quanto tale è un personaggio da Commedia. Prima di tutto l’autore ne ha fissato la maschera, il carattere. Gli eventi che seguono servono a mettere in luce questo carattere: è infatti grazie alla sua astuzia che Ulisse conquista Troia ideando il cavallo, sconfigge Polifemo, resta immune dal canto delle sirene, si infiltra (travestito da mendicante) nella sua reggia per sconfiggere i Proci. D’altro canto, ciò non impedisce che nel corso del racconto Ulisse non sia spesso travolto dagli eventi e dal Destino: gli Dei interferiscono continuamente con la sua vicenda, per esempio lo respingono mentre si sta avvicinando a Itaca, facendolo naufragare. Ma anche gli altri personaggi gli danno filo da torcere: Circe è più ingannatrice di lui (è capace di trasmutare i suoi uomini in porci), Calipso lo “strega” con l’amore eccetera. Inoltre nella struttura del poema, ci vengono raccontate due storie in parallelo: le avventure vere e proprie di Ulisse, rievocate da lui stesso, e le sue avventure ricostruite dal figlio Telemaco che lo cerca e ne sente raccontare le imprese da altri. Ulisse è insomma al contempo soggetto attivo e passivo della vicenda, narratore e narrato, attore e agito. Conduce la vicenda come un personaggio della Commedia e ne viene spesso travolto come un personaggio della Tragedia.