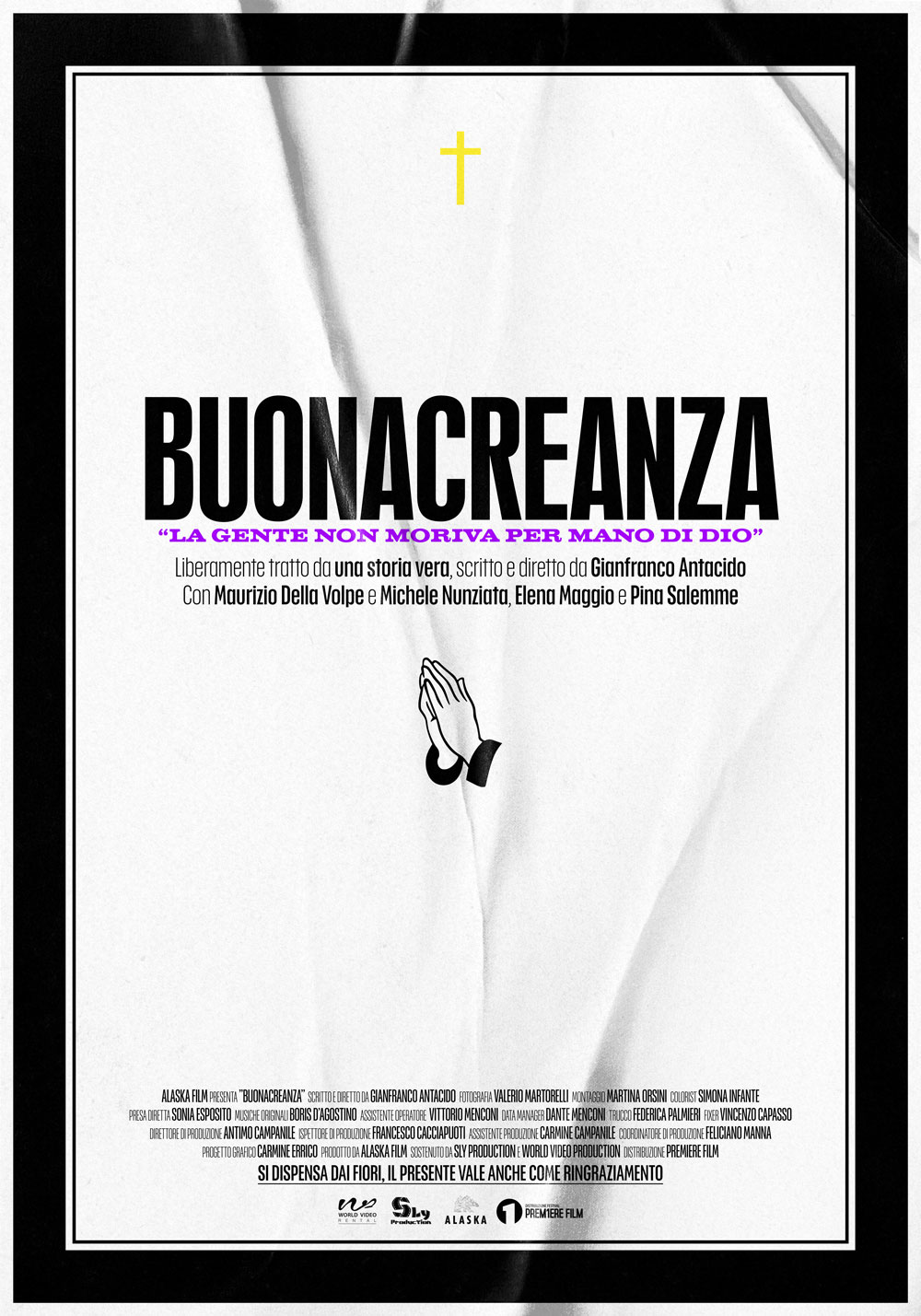

Una riflessione sull’importanza di riportare alla luce eventi storici con i mezzi tecnici di oggi.

Una riflessione sull’importanza di riportare alla luce eventi storici con i mezzi tecnici di oggi.

I ricordi, per loro natura, sbiadiscono: la carta ingiallisce, le voci si confondono, le emozioni che un tempo sembravano indelebili finiscono per adagiarsi in un angolo remoto della memoria collettiva. Eppure, ogni scatto fotografico custodisce un frammento di vita vissuta, un click che ha contribuito a farci diventare ciò che siamo. In un’epoca dominata dall’altissima definizione, dai sensori superluminosi e dai software di intelligenza artificiale, la tentazione potrebbe essere quella di voltare pagina, relegando il bianco e nero delle origini a semplice curiosità d’archivio. Ma è proprio grazie a quelle radici che oggi padroneggiamo la nuova tecnica: la grana d'argento ha insegnato il rispetto per la luce, le ottiche imperfette ci hanno addestrato a cercare poesia nelle sfocature, le macchine interamente meccaniche hanno plasmato la disciplina del momento decisivo.

Ripresentare un vecchio evento di cui ci rimangono, ad esempio, una cinquantina di fotografie in bianco/nero con un nuovo mezzo tecnico non è, dunque, una mera operazione nostalgica: è un atto di gratitudine e di rigenerazione culturale. Quando prendiamo in mano cinquanta fotografie in bianco e nero e le facciamo scorrere in una timeline ad alta risoluzione come un 4K, stiamo tessendo un dialogo fra generazioni: la folla che sfilava molti decenni fa con una macchinetta fotografica con pellicola, oggi incontra lo spettatore contemporaneo, abituato al feed incessante dei social, e gli ricorda che dietro ogni nostro passo c’è una sequenza di volti, di persone con speranze e battaglie. Il movimento virtuale della “Ken Burns” (noto appunto per le sue realizzazioni di documentari utilizzando materiale fotografico d'archivio) infonde respiro alle immagini statiche, la voce narrante ne amplifica il battito emotivo, i sottotitoli aprono la porta a lingue e culture lontane. Così, la tecnologia non diventa un trucco che maschera il passato, bensì la lente che ne illumina le sfumature rimaste a lungo in ombra.

C’è poi un valore etico: documentare di nuovo significa preservare. Un file digitalizzato ad alta risoluzione, opportunamente archiviato, avrà molte più possibilità di arrivare intatto alle prossime generazioni rispetto alla carta esposta all’umidità. E quando quel file prende la forma di un cortometraggio, la sua vita si moltiplica: festival, scuole, piattaforme streaming, conferenze storiche: ogni proiezione è un gesto di salvaguardia della memoria civica. Non ultimo, trasformare fotografie d’epoca in cinema, in un cortometraggio, è un invito a rallentare. Nel frastuono dell’immagine-usa‑e‑getta, la sequenza di scatti ci costringe ad osservare il dettaglio: a leggere uno sguardo, a riconoscere un gesto di solidarietà, a scorgere la consapevolezza negli occhi di chi protestava o celebrava.

Se oggi disponiamo di attrezzature leggere, editing non distruttivo e canali globali di distribuzione, lo dobbiamo alla somma di passi, errori e scoperte di chi ci ha preceduto. Per questo, ogni click sullo scanner, ogni keyframe di movimento, ogni decibel di compressione audio inserito in un documentario fotografico è un ponte: collega il passato analogico al presente digitale, sfuma la linea del tempo in un unico, ininterrotto flusso di storia condivisa.

E allora sì, il passato può e deve rivivere. Perché nelle sue pieghe troviamo non solo la spiegazione di ciò che siamo, ma anche l’ispirazione per ciò che potremmo diventare. Montare quelle cinquanta fotografie non è solo esercizio tecnico: è un atto di custodia, di celebrazione e, in ultima analisi, di futuro.